【初心者向け】宅建の過去問を使った勉強法【シンプルな4つの手順で解説】

[st-kaiwa2]「宅建は過去問を解くのが大事!」ってみんな言うけど、具体的にどうやって勉強すればいいの?勉強が嫌いなぼくにもできるやり方を教えてください。[/st-kaiwa2]

こんな悩みを解決します。

本記事の内容

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・過去問の解き方【4つの手順で解説】

・過去問題集を選ぶポイント4つ

[/st-mybox]

[st-myblock id=”1146″]

この記事では、過去問を使った宅建の勉強法を解説します。記事の内容を実践すれば、効率良く実力アップできますよ!

実際に宅建試験に合格したぼくが実践した方法を画像つきでていねいにお伝えするので、安心して読んでくださいね。

前置きはこの辺にして、さっそく始めていきましょう!

過去問の勉強法【解き方4手順】

過去問は以下4つの手順で勉強するのが効率的です。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

①:問題を解く【2分以内】

②:○、△、×の3段階で評価する

③:ポイントを解答のページにメモる

④:全部○になるまで解く

[/st-mybox]

それぞれのやり方を解説していきます。

手順①:問題を解く【2分以内】

まずは問題を解きます。過去問を解くときには、必ず2分以内で答えを出すようにしてください。なぜなら、本番の試験でも1問につき2分ほどしか考える時間がないからです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

試験時間:120分

問題数 :50問

1問あたりの時間=120÷50=2分24秒

[/st-mybox]

普段から速く解く訓練をしていないと、本番で時間が足りず泣くことになります。スマホで時間を測りながら、1問2分を守って解きましょう。

手順②:○、△、×の3段階で評価する

問題を解いたら、答えを見て○、△、×の3段階で自分の解答を評価します。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

○:正解し、すべての選択肢を理解できた

△:正解したけど、よく分からない選択肢があった

×:不正解だった

[/st-mybox]

○、×だけを記録するのはダメです。というのも、たまたま勘で当たっただけかもしれないからです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

試験本番では、別の選択肢の内容がちょっとアレンジされて正解になるかもしれません。宅建では「全部の選択肢を完璧に覚える」まで勉強する必要があります。

[/st-mybox]

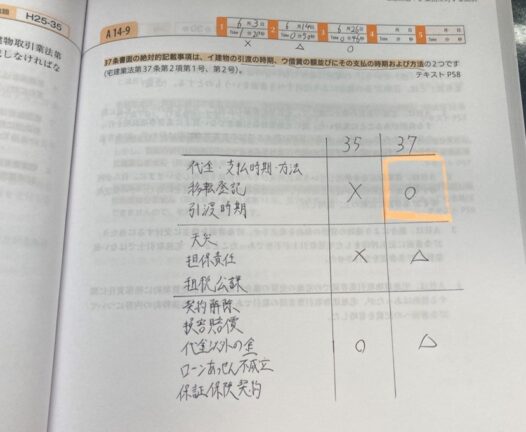

手順③:ポイントを解答のページにメモる

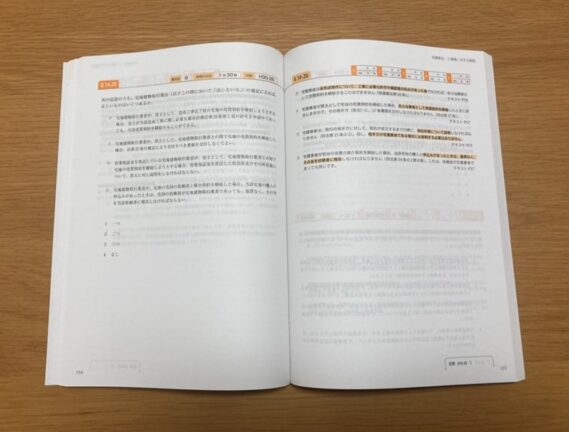

△や×だった問題は、解説を見ながらポイントを整理します。別のノートではなく、問題集の解答のページに書くのがコツです。下の画像のようなイメージですね。

ノートではなく解答ページにポイントを整理する

ノートを使わない理由は、テキスト・ノート・問題集をいったりきたりする時間がもったいないからです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#4072B3″ bordercolor=”#4072B3″ bgcolor=”#F6F9FD” borderwidth=”1″ borderradius=”1″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

自分しか見ないので、上の写真のようにちょっと適当に書いても大丈夫です。速さ重視で勉強しましょう。

[/st-mybox]

手順④:全部○になるまで解く

手順①~③を繰りかえしながら、全ての問題が○になるまで解きます。

2周目以降は○になった問題は飛ばし、△と×の問題だけ復習します。これを繰りかえすと、速い人は3~4周、勉強が苦手な人でも15周くらい解けば全部○になります。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

「10年分解いたけどダメだった!過去問なんて意味ないじゃん!」とか言っている人は、だいたい△の状態にしかなってないんです。それでは落ちて当然です。

[/st-mybox]

「過去問を解いた」とは「全部の選択肢を理解して正解した」状態になることを言います。何となく正解できたからいいや・・・と自分甘くならないように注意しましょう。

過去問題集を選ぶポイント4つ

過去問の解き方と同じくくらい重要なのが、問題集の選び方。ポイントは以下4つです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・最新版か

・予備校が出しているか

・分野別にまとまってるか

・見開きになっているか

[/st-mybox]

①:最新版か

過去問題集は必ず最新版を新品で買いましょう。なぜなら最新の本でないと法改正に対応できないからです。

宅建では宅建業法や民法(権利関係)などの法改正が頻繁に出題されます。古い過去問題集で勉強すると誤った知識を身につけてしまうリスクがあります。

中古の本を買った方が安いですが、資格試験という人生の1大イベントですから、必要なお金はしっかりかけるのがおすすめです。

②:予備校が出しているか

過去問題集は大手予備校が出版しているものを買いましょう。

と言うのも、大手予備校は宅建対策のノウハウが圧倒的に蓄積されていて基本的に質が高いからです。

ちなみに無料の過去問解説サイトで勉強するのはおすすめできません。法改正がきちんと反映されている保証がないからです。大手予備校なら時間とお金をかけて法改正に対応しています。

③:分野別にまとまってるか

過去問題集は分野別に問題が整理されたものを選びましょう。分野別の問題集を解くメリットは以下です。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・1つのテーマを重点的に勉強できる

・問題のパターンが身につきやすい

・ムダな問題を解かなくていい

[/st-mybox]

市販のテキストなら『みんなが欲しかった!宅建士の問題集』がおすすめです。

試験によく出る問題が、分野別にまとまっていますよ。この他にもいくつかおすすめの過去問題集があります。以下記事でまとめて紹介しているので、あわせてご覧ください。

[st-card myclass=”” id=”916″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

④:見開きになっているか

見開きのレイアウトになっている問題集を選びましょう。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

見開きとは

左のページに問題、右のページに解答が載っているレイアウトのことです。

[/st-mybox]

見開きのイメージ

「これでは問題を解いているときに答えが見えてしまうのでは?」と感じる人もいるかもですが、心配無用です。

[st-kaiwa1]気のきいた問題集ならば答えは小さく書いているので目に入りませんし、どうしても気になるなら紙を1枚用意して目隠しにすればOKです。[/st-kaiwa1]

それよりも、答えを見るためだけにページをめくるストレスから解放される方が大事です!(笑)

おすすめは通信講座フォーサイトの過去問題集

過去問を中心に勉強するなら、合格率65.9%の通信講座「フォーサイト」の問題集がベストです。

フォーサイトの過去問題集

なぜなら以下のように、問題集選びのポイントをすべて満たしているからです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・最新の法改正に対応している

・合格率65.9%の予備校が出している

・問題が分野別に整理されている

・見開きになっている

[/st-mybox]

上記に加えA4サイズで余白が広くたくさん書きこめるというメリットもあります。

フォーサイトの過去問題集は書きこめるスペースが広い

[st-kaiwa1]市販の問題集はA5サイズがほとんど。解説の文字が詰まっててあまり書きこめないんですよね、、[/st-kaiwa1]

もちろん講義動画や講師への質問サービスもあります。興味がある人は2分で始められる無料体験講座からためしてみましょう。

[st_af id=”544″]

よくある質問

ここでは過去問の演習についてよくある質問にお答えします!

質問①過去問は何年分くらい解けばいい?

最低でも5年分は解きましょう。全ての問題が○(正解し、すべての選択肢を理解できた)になるまで、何周でも解きましょう。

[st-card myclass=”” id=”967″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

質問②過去問が解けるスマホアプリは?

以下5つがおすすめです。

[st-mybox title=”” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#4072B3″ bordercolor=”#4072B3″ bgcolor=”#F6F9FD” borderwidth=”1″ borderradius=”1″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

・スタケン

・SmartAI(TAC)

・資格の大原

・ユーキャン

・宅建過去問2021【完全無料】

[/st-mybox]

それぞれのアプリの特徴はこちらの記事をどうぞ。

[st-card myclass=”” id=”972″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

質問③無料で勉強できるサイトはある?

フォーサイトの過去問解説がおすすめです。過去7年分の試験問題と解説を見ることができます。

[st-kaiwa1]これが無料でいいの?市販のテキストとかいらないじゃん!って感じるレベルの解説が見れますよ。[/st-kaiwa1]

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]よく分からない会社や個人が運営しているサイトは、、、ぶっちゃけおすすめできません。ちゃんと法改正とか更新されているのか不安だからです。無難にフォーサイトの解説を読みましょう。[/st-cmemo]

まとめ

最後に、過去問を使って勉強する4手順をおさらいします。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

①:問題を解く【2分以内】

②:○、△、×の3段階で評価する

③:ポイントを解答のページにメモる

④:全部○になるまで解く

[/st-mybox]

ぜひ皆さんの勉強に役立ててくださいね!

記事で紹介した通信講座のフォーサイトについては、実際にぼくが勉強した体験記を書いています。こちらもぜひご覧ください!

[st-card myclass=”” id=”382″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

今回は以上です。